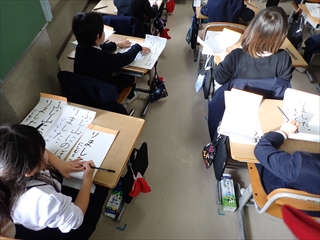

いよいよ2学期の最終日になりました。2学期の終業式は放送で行いました。各教室では子どもたちが姿勢を正して式に臨んでいました。

6年生の教室です。校長先生から「3つのあ」のお話と各学年の子どもたちががんばっていた様子に関するお話を聞いています。

生徒指導の先生のお話では,岡山フルーツポリスの「ピオちゃん」と「シャインちゃん」が登場し,お世話になってはいけない3つの自動車に関するお話をしてくれました。危ない遊びでけがをしたり,怖い人にさらわれたり,火遊びで火事を起こしたりすることが決してないよう,注意して生活しましょう。

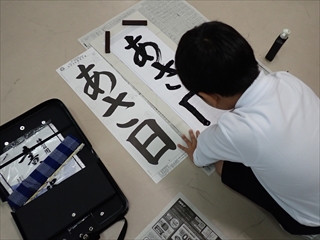

2学期の通知表を担任の先生からいただいています。「がんばったところ」「ここはもっとできるところ」を先生に説明してもらいながら受け取ります。

5年生は教室で学年だよりなどをもとにお話を聞いていました。よく学びよく遊んで,楽しい冬休みになるといいですね。