1月の参観日を実施しました。体育館では,3,4年生の子どもたちが「世界にたった一人のあなたへ」というテーマで,NPO「CAPプロジェクトおかやま」の山下明美先生の授業をしていただきました。

これから第二次性徴を迎える子どもたちが直面しそうな心や体に関する悩みについて,子どもたちが困ることがないよう具体的かつていねいにご指導くださいました。「自分も相手を大切にしましょう」というお話に,子どもたちが真剣に聞き入っていました。

1年生は算数の学習を見ていただきました。おはじきを弾いて数字取りゲームをしました。的の上におはじきを弾いて得点をペアの友達と得点を競います。一と十の位の数を合わせて合計点を求め,友達と数字の大きさを比べていました。

2年A組は算数の授業で「2桁×1桁」の計算をしました。九九を使って,筆算の基本となる計算の仕方を学習します。先生の話を聞きながら計算に取り組んでいました。

2年B組は国語の学習を見ていただきました。「大きい」「小さい」といった反対の意味になる言葉探しをしました。困っている子どもたちに,参観されていた保護者の方からのヒントを伝えていただく場面もありました。

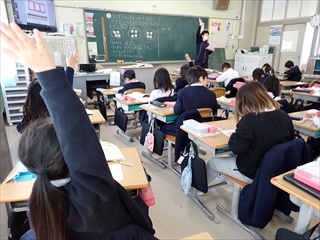

5年生は社会科で「情報と私たちのくらし」の学習を見ていただきました。コンビニやスーパーなどのお店で購入された商品情報がどのように生かされているかを,資料等を読み解きながら考えました。

6年生は社会科で「戦争と人々のくらし」についての学習を見ていただきました。戦時中の食糧事情,小学校での学習の様子,一日の生活などの資料をもとに,戦時中の人々のくらしについて考え,国を挙げて戦争に協力していた様子を話し合っていました。

参観授業後は,保護者の皆様を対象にしたPTA人権教育研修会を開催しました。3,4年生で授業をしてくださった山下明美先生に引き続きご講話をいただき,「今日からできる性の健康教育」というテーマで,思春期の子どもたちに向き合う親としての心構え,関わり方などを分かりやすくお示しいただきました。

寒い一日でしたが,多数の皆様にご来校いただきました。ありがとうございました。