岡山市教育研究研修センターの情報教育推進室が進める「効果的にICTを活用した授業づくり」で第4学年が公開研究授業を行いました。岡山市教育委員会三宅教育長様をはじめ,教育委員会や他校の先生方等,多くの方々にご参観いただきました。

公開した授業は4年理科の「もののあたたまり方」です。「コ」や「E」の形にカットした金属板の一部を熱し,熱がどのように金属板の中を伝わっていくのかを考えます。まず,前の時間までに,学習した四角い金属板の温まり方を撮影した動画を振り返りました。金属は熱したところから順に温ま っていく様子が分かります。

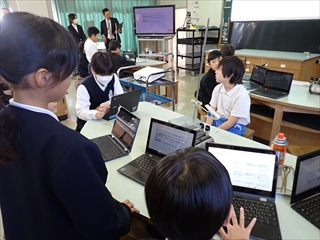

次に「コ」や「E」の形にカットした金属板を見て,熱の伝わり方を予想しました。タブレット端末の発表表現の共有ツールを使い,形を変えた金属の温まり方を予想しました。これを使うとクラスの友達の考え方が手元ですぐに確認でき,友達の予想を知ることができます。共有した考えに自分のリアクション(いいね)などを返し,友達とのやりとりを通じた交流もできていました。

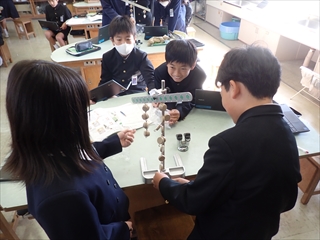

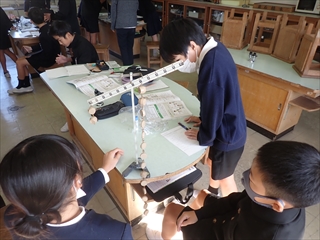

続いて「コ」や「E」の形にカットした金属板を使って温まり方の実験をしました。班ごとにタブレット端末を使い,実験の様子を実況しながら撮影をします(ちょっとしたyo〇tuber)。撮影した動画は全員がタブレット端末で見えるようにします。

「熱した場所からあたたまっていったよ。」金属板に貼られたサーモテープの色が変わる様子から,熱の伝わり方を確かめました。

実験の後には,自分が考えたことや気付いたことを,個々の児童がタブレット端末に書き込んでいました。タブレット端末の中に用意したシートに自分の考えを記入し,このシートもクラス全員で共有します。分かったことはグループで話し合って,実験の結果から分かった熱の伝わり方について各班の意見をまとめ,代表の人が発表しました。

実験の結果がほかの班と異なる班がありました。「どうして違うあたたまり方になったのかな?」その班の実験の動画を振り返ると...。金属板が熱される位置がほかの班と少しずれ別の場所が熱せられていることが分かって,子どもたちも納得の様子。形を変えた金属板でも,熱せられたところから順にあたたまっていき全体があたたまることが分かりました。

授業後,教育研究研修センター・情報教育推進室の平井先生にご指導いただき,授業の振り返りと校内研修を実施しました。ICT活用による児童の協働的な学びの在り方について,多くのご示唆をいただくことができました。授業公開にご参画いただきました多くの方々に,厚く御礼申し上げます。